La struttura posta sul Celio, è quella di un complesso monastico fortificato di epoca carolingia. Attaccato e distrutto con un incendio da Roberto il Guiscardo nel 1084, viene riedificato da Pasquale II nel 1099-1118.

Posto sull’antica via Tuscolana (oggi via dei SS Quattro), venne costruito sui resti di una dimora aristocratica tardo antica.

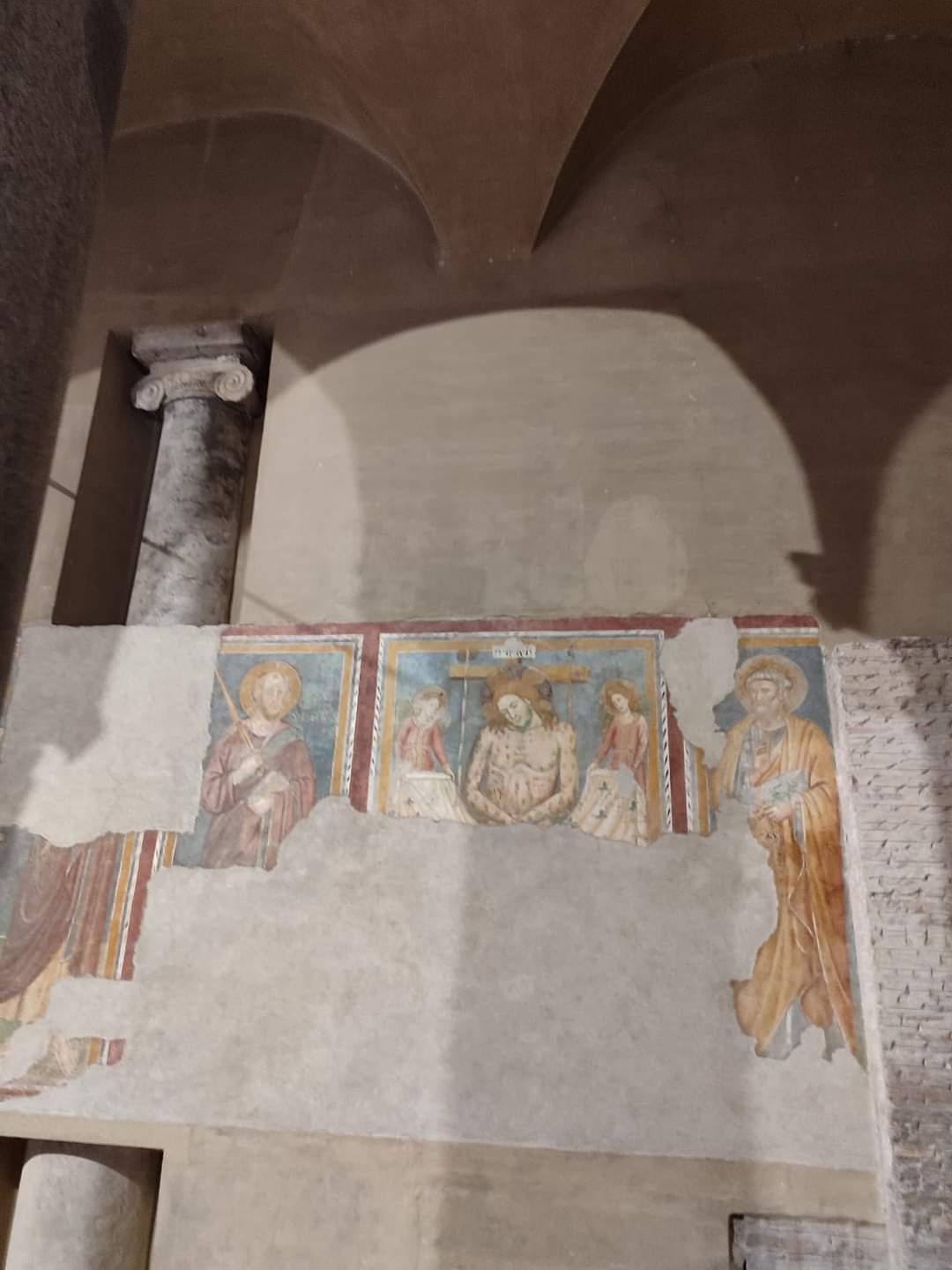

L’attuale facciata è il risultato di numerose trasformazioni. La struttura ingloba ancora l’antico portico del IX secolo, sul quale si alza una massiccia torre in mattoni originariamente traforata, con arcate su colonne rivestite da affreschi.

Dopo la torre troviamo il primo cortile, dov’era il quadriportico carolingio. Il lato sinistro risale al XIII secolo ed originariamente era parte del palazzo cardinalizio. Sul portico con i pilastri c’erano i dormitori costruiti però solo nel 1632.

Uno dei bracci è decorato da affreschi tra cui spicca un dipinto con scene della Natività e della Presentazione al Tempio del 1588.

Si arriva poi al secondo cortile, questo ricavato dalla navata centrale della vecchia chiesa carolingia. Qui troviamo ancora tracce del vecchio edificio, come l’ingresso della basilica del IX secolo con i suoi pilastri in mattoni che facevano parte dei colonnati della chiesa carolingia, e che erano sormontati da architravi marmorei di epoca romana.

Un lato del cortile è completamente intonacato, mentre l’altro mostra le arcate con le sovrastanti finestre, frutto del restauro di papa Pasquale II (e chiuse nel corso del XIII secolo) e il portico della facciata della chiesa.

La Chiesa: L’interno corrisponde alla basilica consacrata nel 1116 da Pasquale II. Presenta tre navate concluse da un alto transetto, le navate laterali sono dotate di matronei. Le colonne e i capitelli sono di fattura romana.

Il pavimento: in buona parte originale, è in stile cosmatesco, presenta grandi dischi di marmo e porfido con pannelli di mosaici formati da marmi antichi.

Il soffitto: è a cassettoni in legno. Riporta inciso lo stemma del re del Portogallo Enrico (1547-1580), che fu cardinale titolare della basilica.

Lungo le pareti delle navate si conservano frammenti di affreschi medievali e antiche colonne della chiesa altomedievale.

Nella navata destra si trova l’ altare del 1585 del Presepe con la pala raffigurante il Mistero della Natività di Gesù. Di seguito il monumento funebre di Luigi d’Aquino morto nel 1679, uditore della Camera Apostolica.

Sul pilone destro dell’arco trionfale si trova l’altare della Crocifissione con un affresco Seicentesco raffigurante il supplizio di Gesù Cristo.

Nella navata sinistra si nota l’altare dell’Annunciazione con gli affreschi di Giovanni da san Giovanni (1623-1624). La grata ancora visibile posta sopra l’altare, permetteva alle monache di clausura di venerare l’altare del Presepe che si trovava sul lato opposto senza essere viste.

Segue l’ altare di S. Sebastiano che conservava la testa del martire (ora a S. Pietro).

Sopra la nicchia, troviamo la pala raffigurante San Sebastiano mentre viene curato da Lucina ed Irene. Questa opera è di Giovanni Baglione (1571-1644). Sul pilastro sinistro dell’arco trionfale si trova l’altare dei SS. Pietro e Paolo attribuito ad Andrea Bregno (1484-1492).

La sistemazione del presbiterio risale ai lavori del cardinale Mellini eseguiti tra il 1621 e il 1624. Lo stesso che fece ricostruire il tetto, risistemare la cattedra cardinalizia e la balaustra. Il cardinale commissionò inoltre al pittore fiorentino Giovanni da San Giovanni (1592-1636), gli affreschi con la storia dei Coronati.

I martiri sono suddivisi in due gruppi: uno di origini straniere l’ altro romana. Secondo un racconto del VI secolo, al primo gruppo di martiri farebbero capo cinque scalpellini: Claudio, Castorio, Semproniano, Nicostrato e Simplicio, che lavoravano in una cava nei pressi di Sirmio (oggi Sremska Mitrovica in Serbia), nel periodo di Diocleziano.

I martiri sono suddivisi in due gruppi: uno di origini straniere l’ altro romana. Secondo un racconto del VI secolo, al primo gruppo di martiri farebbero capo cinque scalpellini: Claudio, Castorio, Semproniano, Nicostrato e Simplicio, che lavoravano in una cava nei pressi di Sirmio (oggi Sremska Mitrovica in Serbia), nel periodo di Diocleziano.

Furono torturati e poi giustiziati un 8 novembre. Sempre secondo lo stesso racconto, l’ 8 novembre di due anni dopo, quattro anonimi soldati romani di fede cristiana furono giustiziati sempre per volere di Diocleziano, stavolta nei pressi delle terme di Traiano a Roma.

Il vescovo di Roma avrebbe così deciso di ricordare anche questi anonimi soldati martiri con i nomi di quattro dei Coronati e cioè: Claudio, Nicostrato, Semproniano e Castorio.

A questa leggenda se ne aggiunge un’altra più tarda, secondo la quale i soldati romani martiri sarebbero invece Severo, Severiano, Carpoforo e Vittorino, venerati già dal IV secolo nella catacomba di Albano vicino Roma.

Il chiostro: a pianta quadrangolare, presenta quattro corridoi con arcatelle sorrette da capitelli binati a foglie piatte su colonnine di marmo che poggiano su basi doppie rivestite di foglie.

I sottarchi sono decorati a triangoli bianchi e neri e a gocce verdi e rosse. Sui lati interni del chiostro corre tutta intorno una cornice formata da filari di mattoni aggettanti, alternati a denti di sega, con un filare di mensole di marmo intervallate da riquadri in mosaico cosmatesco.

La struttura ha forti analogie con altri chiostri romani e laziali della prima metà del XIII secolo, soprattutto con quello dell’abbazia di Sassovivo opera del marmoraro romano Petrus de Maria, del 1229 a cui è attribuito il chiostro.

Da un corridoio si accede alla Cappella di S. Barbara, che era compresa nella chiesa del IX secolo. Una grande porta rettangolare era l’ originario ingresso dalla basilica leonina. Sulla volta a crociera sono conservati frammenti di affreschi del XIII secolo che raffigurano scene della santa. Troviamo tra queste anche una raffigurazione della Madonna con il Bambino.

Sulla destra del cortile, si accede alla Stanza del Calendario che, come la vicina Cappella di San Silvestro, faceva parte dello sfarzoso palazzo cardinalizio costruito da Stefano Conti a metà del XIII secolo. L’ambiente è oggi l’anticamera del parlatorio delle Monache Agostiniane, ma aveva funzioni di parlatorio già molto tempo prima, come dimostrano la ruota e le aperture con grata.

La stanza prende il nome dall’affresco che raffigurata un calendario che riveste le pareti e che risale alla prima metà XIII secolo. Qui sono raffigurate le personificazioni dei mesi dell’anno che reggono un rotolo di pergamena su cui c’è il calendario; al di sotto sono raffigurate le attività umane legate ad ogni mese.

Da qui si accede alla Cappella di S. Silvestro, quella che costituiva l’oratorio del palazzo cardinalizio. Qui si conserva un ciclo pittorico con le Storie di papa Silvestro (314-335).

Oltre agli episodi della vita del pontefice, l’affresco narra la famosa Donazione con cui l’imperatore Costantino avrebbe ceduto Roma e altre regioni dell’Occidente al papa: atto su cui si fondava il potere temporale della Chiesa e la superiorità del papa sull’imperatore.

Si tratta però di un grossolano falso storico, inventato proprio dalla chiesa per acquisire quel potere sull’impero che non aveva. Oltre ai caratteri con cui è scritto inequivocabilmente medievali, il documento fa riferimento a fatti accaduti in periodi addirittura posteriori alla morte di Costantino!

Alla fine del XVI secolo la cappella fu affrescata dall’Università dei Marmorai con scene del martirio dei santi, l’Annunciazione e la Crocifissione, opera di Raffaellino da Reggio (1588).

Troviamo poi la stupenda Aula Gotica, che si trova al primo piano della Torre Maggiore. L’ambiente è quello più prestigioso del palazzo cardinalizio e fu eretto dal vicario Stefano Dei Conti Di Segni. Qui si svolgevano banchetti, si facevano ricevimenti e si amministrava la giustizia.

È abbellito da uno straordinario ciclo pittorico che adorna tutte le sue pareti. Un vero capolavoro del XIII secolo. Gli affreschi policromi fondono tra loro la tradizione bizantina con la classicità antica e con la nuova arte gotica, stile per altro piuttosto raro a Roma.

Le decorazioni furono scoperte nel 1995, rimaste per secoli nascoste sotto alcuni strati di grossolana tinta, furono restaurate ad opera della Soprintendenza per essere riportate alla luce e al loro antico splendore.

Attenzione mentre la chiesa è quasi sempre aperta, per visitare l’aula gotica bisogna rispettare un calendario di apertura.

http://www.aulagoticasantiquattrocoronati.it/info-e-prenotazioni/

Scrivi a: redazione@viviroma.tv